Texto y fotografías por Estefanía Carvajal Restrepo

Hay mucho de sagrado en la idea del museo. Coleccionamos objetos, no por su valor material sino simbólico, artístico o histórico, que luego ubicamos en una posición que no podría ser otra: ahí donde la luz les saca el mejor provecho para que los visitantes los veamos mejor. Además, está la arquitectura del edificio —salas, pasillos, escaleras, techos altos— y el sonido de los pasos que rebota en las paredes como en una iglesia vacía.

Una cuadra abajo del parque de Jericó hay un museo que se siente tan sagrado como la catedral del municipio donde nació santa Laura. Se llama Maja, que en México significa muchacha bonita y en quechua es la pela que les dan a los niños que se portan mal. Esta Maja, la de Jericó, es una sigla que reúne el nombre del pueblo y las palabras arte y antropología: dos museos que se hicieron uno en el 2008 cuando terminó la remodelación de la casa centenaria que antes tuvo otras vidas como escuela y casa de la cultura.

Era —es— una casa de bahareque, de paredes blancas y madera roja en sus ventanas y puertas. Como no podían ampliarse hacia arriba, y para ser museo necesitaban más espacio, a la arquitecta Dora Luz Echeverría se le ocurrió levantar la casa en unos zancos de aluminio y excavar un espacio suficientemente amplio y hondo como para albergar un patio central, dos salas de exposición, un cafetín, un salón para talleres y un auditorio para 150 personas.

El resultado fue un edificio atemporal, que mezcla la arquitectura tradicional con materiales y tendencias modernas, como las vigas, paredes y columnas de concreto que constituyen el esqueleto visible de la casa. Pudieran ser dos edificios distintos, y aun así lo viejo y lo nuevo conviven en un equilibrio sorprendente.

Arriba, un pasillo interno que bordea las salas de exposiciones y la zona administrativa hace las veces de balcón. Desde ahí se puede ver el patio y parte de los espacios que lo circundan. El suelo del segundo piso es de madera vieja y desteñida, en algunas partes irregular, que sin embargo no cruje como los suelos descuidados de algunas casas antiguas. Abajo, el piso y las paredes de concreto enfrían el aire, y esa frescura llega incluso al auditorio, que está varios metros por debajo del nivel de la calle. En el patio, una fuente que ahora está apagada. Y a mi alrededor, decenas de personas que caminan por todos lados llevando y trayendo cosas, colgando plantillas al pie de las obras, enderezando cuadros, moviendo esculturas… El Museo de Antropología y Arte está cerrado porque hoy se inauguran cinco exposiciones, y en medio del caos previo a la apertura de la casa, yo soy una intrusa.

“Estas esculturas las hizo una artista que se llama María Victoria Merino”, dice Roberto Ojalvo, el director del museo, mientras acomoda la base de una de las treinta esculturas de la exposición. Son retratos de hombres y mujeres en posiciones cotidianas, como si alguien —un fotógrafo anónimo, quizás— les hubiera tomado una foto en la calle y se hubiera ido sin preguntarles el nombre.

Cada figurilla mide unos cincuenta centímetros. Son blancas, parecen de yeso —pero no lo son, son de barro, me diría más tarde la artista— y están dispuestas en la sala con una aleatoriedad similar a la del espacio público: una película en blanco y negro que se quedó detenida en un plano general de la plaza. “Imagínese que la artista tiene más de ochenta años y es su primera exposición en solitario”, dice mi anfitrión, que camina entre las esculturas como quien camina por una acera atiborrada tratando de no chocar con nadie.

Roberto Ojalvo tiene 72 años. Nació en Jericó en 1948 pero se fue para Medellín desde muy joven a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia. Allí hizo casi toda su carrera: fundó dos cátedras en la Facultad de Derecho, fue director del consultorio jurídico, vicedecano y decano; luego saltó a la administración central de la universidad: fue director de Bienestar Universitario, secretario general, director del Sistema de Bibliotecas y director del Museo Universitario. Cuando se jubiló, volvió a Jericó y se encargó de la dirección del Maja, sin cobrar un solo peso. En el pueblo, todo el mundo le dice doctor.

“Va a sonar como un cliché, pero este museo para mí es mi vida”, confiesa Ojalvo. Y es que el Maja no es solo es un lugar para guardar y exhibir objetos. También es un espacio de encuentro en torno al arte y la cultura: es el anfitrión de cineclubes, conciertos de cámara, exposiciones que se renuevan cada dos meses, clubes de periodismo y literatura, talleres de costura y hasta charlas del Hay Festival, que en enero de 2021 espera hacer su tercera edición en Jericó, entre la presencialidad y la virtualidad que exige la pandemia. Hoy, 5 de diciembre, en el Maja habrá un concierto de piano y clarinete para celebrar las cinco exposiciones que está montando el grupo de voluntarios mientras Ojalvo y yo caminamos por las distintas salas.

“Nuestro criterio de selección no es el tamaño del artista”, dice él. “Hace poco expusimos los trabajos manuales que estaba haciendo la gente de Jericó para entretenerse durante la cuarentena. Manualidades de niños, de gente mayor. Cada año hacemos una exposición de bordados de las señoras que vienen al taller de costura”. Una vez, también, quisieron recrear una habitación típica de Jericó, y para eso convocaron a la gente del pueblo y el uno trajo la cama; la otra, el espejo; alguien puso el aguamanil, los nocheros, el tendido de croché, el crucifijo, y así hasta que tuvieron una réplica igualita a la habitación de cualquiera. “A la gente le encanta verse en el museo”, dice Ojalvo.

Pero así como esta casa de arquitectura híbrida abre sus puertas a artistas noveles y poco conocidos, así mismo caben nombres de la talla de David Manzur, Beatriz González, Débora Arango, Luis Fernando Peláez, Luis Caballero o Andy Warhol. Sí, Andy Warhol.

“Una de las imágenes más bellas que me ha dejado este museo fue precisamente en esa exposición. Un campesino de ruana, sombrero y carriel atravesado viendo una de las serigrafías de Warhol”, dice Ojalvo. Jericó apenas tiene trece mil habitantes, pero en un año normal —no como 2020— al Maja lo visitan hasta treinta mil personas desde los rincones más inesperados del planeta. ¿Cómo lo logran?

“El mayor obstáculo es el financiero”, dice Ojalvo. El Maja recibe dinero del Ministerio de Cultura, de la Alcaldía de Jericó, de Comfama, de Sura, de Eafit, de otras fundaciones culturales y de la propia fundación de Amigos del Museo, que crearon para gestionar recursos extras que siempre hacen falta. Además, casi todos los empleados del museo trabajan como voluntarios, incluyendo al propio director. “El Maja solo tiene dos personas en su nómina”, dice.

El otro reto del Maja es seducir a los habitantes de Jericó que nunca han entrado al museo, sobre todo a la gente del campo. Además de las visitas guiadas a los grupos e instituciones del municipio —que un día los estudiantes, que otro día los concejales, que luego los bomberos—, el Maja, con apoyo de Comfama, visita las veredas de Jericó, con una película, un taller o una exposición que busca hechizar al público campesino para que, en su próxima bajada al pueblo, se den una pasada por la casa. Si tú no vas al Maja, el Maja viene a ti. Como Mahoma. “Yo a todos les digo que en el museo hay algo para cada uno”, dice Ojalvo.

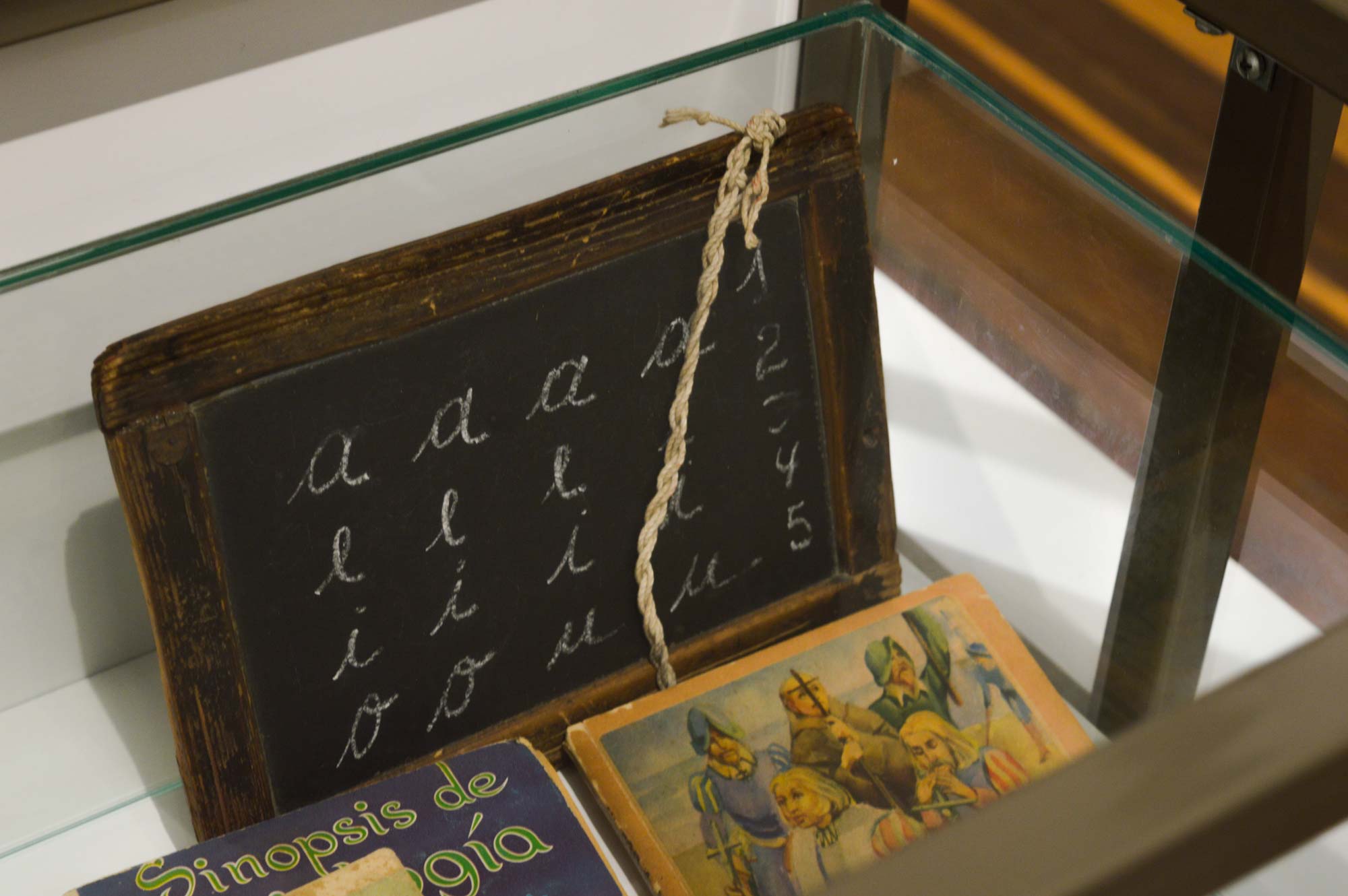

Uno de los objetos que más cautiva al director del museo, por ejemplo, está en una urna de la sala Jericó, en el segundo piso. Es una pizarra antigua del tamaño de un cuaderno, hecha con piedra de pizarra real. De una de las esquinas cuelga un cordel, y del cordel, una tiza blanca. En la pizarra hay una plana de las primeras letras del abecedario, todas en minúscula. Para Ojalvo, ese objeto representa lo que ha sido, es y quiere seguir siendo Jericó: un epicentro educativo, artístico y cultural enclavado en las montañas del suroeste antioqueño.

El concierto

Cuando el covid llegó, en marzo de 2020, Jericó se encerró como los otros pueblos de Antioquia. Como tantos pueblos y ciudades se encerraron en el mundo. El Maja cerró también sus puertas y solo las volvió a abrir cuatro meses después, con la mitad del aforo y algunas restricciones para actividades grupales. Desde entonces han inaugurado dos exposiciones y hoy le darán la bienvenida a la tercera, que incluye las obras de cuatro artistas colombianos —dos escultores, un pintor y una fotógrafa— y un pesebre bíblico a gran escala que ya es tradición del museo en la época navideña.

Jericó parece haberse adaptado con facilidad a la nueva normalidad que a las ciudades les ha costado tanto. Es un sábado de diciembre y en todas las cantinas hay fiesta. La gente llega a caballo y entrega las amarras al muchacho que se encarga de que los animales no se vuelen: un valet parking de bestias. En la siguiente cuadra está el parque principal, y una calle hacia abajo está el museo. Desde la esquina del parque veo la fila de gente con tapabocas que guarda distancia entre sí y le da la vuelta a la casa.

“Siempre es así”, me había dicho el director más temprano. “Si pueden entrar trescientos, entran trescientos. Pero ahora, por la pandemia, el aforo es limitado”. En el auditorio caben sentadas 150 personas. Ahora, por seguridad, solo pueden entrar sesenta, con el tapabocas siempre puesto y una silla vacía a cada lado. “Empezamos a repartir las boletas el lunes y se fueron todas ese mismo día”, me contó Ojalvo. Y ahora veo que no mintió: el auditorio se llenó todo lo que podía llenarse y quedó gente por fuera, esperando escuchar algo desde el patio.

La inauguración no es muy distinta de lo que podría ser un evento de un museo en una gran ciudad, salvo por el himno de Jericó que el público entona con orgullo debajo del tapabocas. Como para que no quede duda de que son jericoanos. Un maestro de ceremonias con un vozarrón grave, de esos que estremecen, introduce las cinco exposiciones, el mensaje por video que envió desde su casa el curador Saúl Álvarez —que también es voluntario— y el concierto de piano y clarinete que termina con dos pasillos del maestro Leonel Cobaleda, que además está en la sala, porque es abuelo del pianista, y es ovacionado por el público.

Al final del evento el cielo cae sobre Jericó. El aguacero es tan fuerte que la lluvia baja por las calles empinadas como si fueran el cauce de una quebrada. Me refugio en un local de comidas rápidas al frente del museo. Entonces la veo: María Victoria Merino, la mujer de las esculturas instantáneas, se está parando de la mesa donde recién comió con otras mujeres, que supongo son sus hermanas y sus hijas. Fue fácil reconocerla: está toda vestida de blanco y su camisa tiene estampadas unas finas siluetas de rostros, como si se hubiera vestido a juego con su obra. Me parece que no puede tener ochenta años, deben ser algunos menos, pero me da pena preguntarle. De todas formas la abordo, la felicito por la exposición y le pregunto quiénes son las personas de sus esculturas.

“Gente de mi vida”, me dice. “Gente importante. Gente que va y viene”. “Transeúntes”, pienso. El título de la exposición. Luego me explica que sus esculturas están hechas de barro y que con sus manos busca y busca la forma hasta que por fin la encuentra. “Mis figuras no son perfectas”, dice, “eso a mí no me interesa. Yo lo que busco es mostrarles el alma”. Después se despide, porque sus hermanas ya están afuera montadas en un taxi y desde allá la están acosando. Al otro lado de la calle, el Maja sigue con sus puertas abiertas.

Relacionados

Si mi casa fuera un museo

Si mi casa fuera un museo, exposiciones de hogar En nuestros espacios conservamos todo tipo de tesoros personales y familiares. Plantas que llevan con nosotros

De pandemia, cultura y saldos en rojo

No todas las actividades culturales pueden migrar su quehacer al mundo digital de manera satisfactoria. Este es un recorrido subjetivo por la crisis de la cultura.

Hologramas de una nueva realidad

Durante la pandemia, el MAMM creó charlas moderadas por su curador para que artistas colombianos narraran cómo era crear en la soledad del encierro.