A veces, ingenuos, pensamos que toda la actividad cultural de Antioquia pasaba o se desarrollaba en Medellín, y olvidamos que en los pueblos era mucho lo que se hacía. En este texto memorioso y nostálgico, un recorrido por lo que fue la década del setenta para una parte del departamento.

Por Fernando González Correa

Fotos Archivo BPP

Hoy sin catecismo parroquial y sin baño de cuerpo entero con jabón perfumado los domingos, porque en semana era con jabón de tierra. Hoy con órganos traídos de la quinta porra que ya nadie toca porque no hay quién los arregle, sin murgas ni tunas, sin radiolas para llevar serenatas. Hoy con un par de merenderos que esperan en la esquina con el cachaco de hace cincuenta años, con las mismas canciones, pero sin oficio. Hoy sin las hermanas de la Presentación que nos hacían vomitar los textos de obras de teatro como La toma de Granada y San Tarsicio, de la Galería Dramática Salesiana. Hoy sin los terrones de panela de la hermana Joaquín del Carmen para aclarar la voz, sin don Horacio Jaramillo en Abejorral o don Félix Correa en Sonsón que compraban El Colombiano y nos lo prestaban a los muchachos para copiar el crucigrama que teníamos que llevar a la escuela. Hoy sin las revistas de Kalimán, sin el almanaque de Pielroja, el de la modelo escotada que mi tía pintó con lápiz rojo para que yo no me corrompiera. Hoy sin Radio Quince o Emisora Siglo XX en la que cantaban locos greñudos, mugrosos y desafinados según decían quienes pretendían eternizar el bambuco y a la vez berrear una ranchera de Miguel Aceves Mejía o un tango de Carlitos Gardel. Sin casi nada de eso, seguimos bregando a no ser lo que somos, bregando a ser de mejor familia.

Que por Nariño hacían teatro muy moderno, nunca entendimos de dónde tanto avance. Que en Sonsón Miriam Correa Palacio montaba obras costumbristas y que también Lucía Javier escribía historias campesinas al estilo de Carrasquilla, que el Alejandro Casona de La Ceja con Adela Carmona montaba a don Pedro Calderón de la Barca o a García Lorca y a La madre loca que no tenía marido, ni autor. Allá mismo, El Tambo de los Comunes tenía su grupo de teatro, su revista mensual de más de cuarenta páginas fotocopiadas y un grupo de música andina que anduvo por Antioquia y el Eje Cafetero. En la tierra de Gregorio Gutiérrez González había artistas que se le medían a cantar ópera, zarzuela y otros primores líricos. Mientras que en Rionegro el TPR, con Rubén Darío Ancol, hacía un buen teatro, sabía mucho de Antón Chéjov y de sus Tres hermanas. Rubén Darío aseguraba que el teatro debía ser un acto de “reflexión y compromiso con la historia”. Aníbal Valencia, que aún vive, hacía lo propio con su grupo La Esfera de San Roque y Jorge Iván Castaño con Mariní, en Marinilla, que sigue obstinado con el teatro. El teatro es también un pecado pueblerino, provinciano, o a lo mejor un trastorno genético.

Aprovechando la debilidad del prójimo, Abejorral en 1975 se inventó el Erta, Encuentro Regional de Teatro Antioqueño que duró como doce años. Algunos grupos se fortalecieron y otros como el de Santa Bárbara, de Darío Rincón, duraron lo que dura el apoyo oficial: nada. Los mejores grupos iban al Festival Departamental en el Pablo Tobón Uribe, que financiaba Extensión Cultural Departamental con Orlando Cadavid Gallego, un actor por naturaleza que en no pocas series nacionales y regionales ha participado.

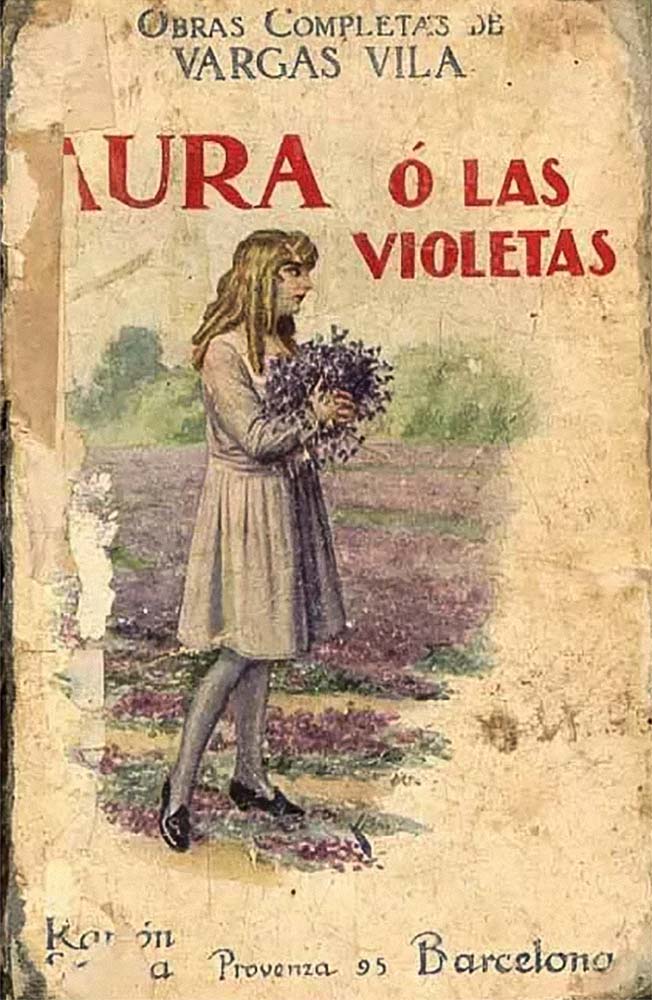

Había poco en qué entretener esa indomable juventud que leía al escondido los libros prohibidos por los curas, como Aura o las Violetas de José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla (modita tan boba la de ponerle a la gente tantos nombres). José María, que también le metió el diente a la política y peleó a gorra quitada contra el presidente Rafael Núñez, escribió otras cosas como Flor de fango (1895), Ibis (1900), Las rosas de la tarde (1900) y El cisne blanco (1917). Una, dos o tres nos leímos. Son testigos de esas llamadas lecturas malditas las luces del parque de los pueblos, una luz amarillenta y escasa asaltada por la permanente cosecha de mariposas amarillas con manchas negras que debieron ser de la misma ralea que inundaban a Macondo, le apagaban el cabo de vela a un tal Arcadio y violaban su soledad cada noche. Por ahí tengo un librito como de pasta de cuero y hoja delgada como de biblia, que conserva esos mismos pecados de José María llenos de inocencia y cotidianidades, las mismas que nos contábamos entre amigos en las esquinas del pueblo cuando teníamos para comprar una media de aguardiente o un vino Cherry, bendito para dar guayabo.

Borracheras intelectuales que nos daban un aire distinto, no parecíamos de pueblo y tampoco nos parecíamos al común. No queríamos parecernos a nadie cercano, desparecerse era la tarea. Más cuando en Abejorral supimos y pudimos ver de lejos a Amílcar Osorio Gómez, Amilkar-U. Resultó hijo del dentista del pueblo, Rubén Osorio, que había venido de Jericó a ejercer en el segundo piso de una casa de tapia y bahareque, enseguida del palacio municipal. Allí el señor le daba pedal a su equipo de odontología avanzada, con el que perforaba la muela para luego calzarla con una melcocha negra, cuando no era que había “extracción de la pieza”. Supimos que Amílcar era hermano de Jaime y Piedad Osorio, esos sí de la gallada del pueblo. Tuvimos la osadía de sentirnos dizque cercanos y cañar con esa cercanía. Nos daban ganas de decirle primo.

Cuál sería nuestra alegría cuando el Amílcar resultó de la culecada de Gonzalo Arango, que estaba de moda. No aprendimos mucho de la filosofía del nadaísmo, pero sí nos quedamos en sus versos y novelas, que como sabían distinto y nos las prohibían tenían el valor de ser pecado. Uno, criado con Siquiera se murieron los abuelos, A la diestra de Dios padre, Genoveva de Brabante, Historias ejemplares, Montecristo, Montecristote y Montecristina, tenía entonces la oportunidad de dejar los mogos de pueblo. La boina negra con la hoz y el martillo nos dio aire de ser otra gente. Nos sentimos librepensadores. Un pasito arrebatado, picadito, completaba la figura.

Cinco centavos cobrábamos a los amigos por prestarles Aura o las Violetas y los Bolsilibros de Bedout. Cabían en el bolsillo de atrás. Jairo Arias alquilaba revistas de Kalimán, El Santo, Tarzán y Arandú. A Kalimán la transmitieron en radio, con la voz insuperable del ebejicano Gaspar Ospina. A cada rato me perdía la novela por andar encerrando terneros en la vereda Santa Ana y matando roñas en El Callejón, hasta que tuve un radio Sanyo de esos que venían en un carrielito.

Por aquellos días, el país se horrorizó con el Festival de Ancón y la noticia de El Colombiano, guardián de los católicos y los conserveros. Contó que hubo cientos de greñudos que se empelotaron en esos potreros cerca de Caldas, que además no se veía nada entre el humo del cannabis. En esa empelotada que alarmó tanto al cura de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Fernando Gómez Mejía, el que predicaba la hora católica en Radio Visión, en esa empelotada, repito, resultó un mucharejo que, hijo de presidente, también fue presidente y se graduó en el setenta, el mismo año mío y por lo que a los bachilleres de ese año nos eximieron del servicio militar. Algunos muchachos del pueblo, con tenis Croydon que vendía Olguita Jaramillo en la Calle Rial, nos fuimos de noveleros a la humarada, pero no nos empelotamos, que conste.

Montamos, Alveiro Álvarez y yo, una emisora que alcanzaba medio pueblo. Nuestra antena era la asta de la bandera de la Normal, amarrada a una guadua seguramente robada; teníamos además el tocadiscos de las monjas de La Presentación y como diez longplays, con doce canciones cada uno, prestados por supuesto por las reverendas del Colegio de Señoritas. Música brillante, le decían. Varios meses transmitimos hasta que, asegurando la antena, di un paso en falso, rompí el eternit y el cielorraso, y caí encima del micrófono que encalambraba, el mismo que Ramiro Ospina, el mejor radiotécnico del mundo, no fue capaz de arreglar. Dizque tenía un polo invertido, dijo. Igual que del nadaísmo: no entendimos nada.

Formamos un colectivo llamado Pregones Juveniles, amangualados con la hermana Luis de la Soledad, que tenía ideas avanzadas y hablaba de justicia social, de Puebla, de la Teología de la Liberación y de Hélder Cámara. Eran acólitos en esta función el médico Alberto Correa, una jueza municipal de nombre Carmen y el padre Heriberto Jaramillo, el mismo de la JEC, Juventud Estudiantil Católica. Enseguida de la iglesia, el padre Jaramillo nos montó un café donde veíamos películas, tomábamos tinto y aromática de olla y botábamos corriente los greñudos del pueblo. Con estos seres avanzados, que poco duraron en el pueblo, muchos jóvenes hicimos alguna labor social que nunca tuvo eco. Hasta un paro campesino nos armamos un sábado, la cosa medio cuajó. Todo era tan efímero como la silueta del Che Guevara que pinté en el patio de mi casa, justo al frente de la calle, detrás del monumento a la Inmaculada, que me hicieron borrar por presión de las hermanas de la Presentación, mis vecinas y amigas de la casa. Amaban la panocha de chócolo que hacía mi mamá. Hablábamos los muchachos de que el Che se había inventado la revolución cubana, junto con Fidel, que eso era conveniente para los pobres, soñando que más temprano que tarde hasta nosotros íbamos a mejorar de vida.

Esto tuvo su encanto, fue algo como desobedecer, hacer lo que la mayoría de la gente no se atreve. Al fin y al cabo, tener el pelo hasta los hombros, ponernos una boina con el escudo del comunismo, usar chanclas con suela de llanta y sin medias, ponernos una ruana negra en las noches y leer o hacer que leíamos en el parque era el disfraz exacto para que a todos nos llamaran mariguaneros, cocacolos o jipis. Ah, y los pantalones de terlete cuadriculado con bota cuarenta, llenos de bolsillos, con botones forrados en la misma tela. Destructores de imágenes de todo tipo, sin mucho respeto y un escudito con el Che Guevara en la misma boina negra, así en el cuello aún tuviéramos el escapulario de la Virgen del Carmen.

Fuimos por los setenta una especie rara, la misma que las señoras rezanderas, los curas y hasta algunos maestros pueblerinos encomendaban a mi Dios en sus oraciones. De los pantalones de dril, paño o terlete que nos hacían don Octavio Arias o el Negro Bernal pasamos a los famosos bluyines, Vaquerito para los pobres y Lee para los pudientes. No faltó quién dijera que era ropa de mujeres. Esto acabó de enloquecer lo que ya parecía una confusión de lenguas en la tal Torre de Babel. Para muchos, estábamos perdidos después de haber sido piadosos acólitos y devotos cargueros en las procesiones de Santo Domingo Savio, abogado de la castidad plena y patrono de la Dionisio Arango, la escuelita del pueblo. Pobrecita mi mamá que me había programado para ser cura y me peinaba con aguadulce para acolitar misa de cinco de la mañana. Esa fue la dorada época del nadaísmo, la música social, la literatura prohibida y el rompimiento con el dominio religioso y con algunas estructuras sociales. Como dijo el bobo del pueblo: ahora sí, ni godos ni liberales.

Sin duda fue una época de movimientos culturales, construida por muchachos sin otras alternativas, que se dedicaron a artes como la música, el teatro, la literatura, a transformar un pensamiento, una forma de ver el mundo y de soñar justicia e igualdad. Tal vez querían convertir sus privaciones en arte. Una especie de sublimación diría el amigo Freud, al que también leíamos.

En La Ceja, Los Comunes abrieron espacio a hacedores de cultura que ahí siguen, lograron profesionales en teatro formados en Bogotá como Óscar Cardona, hoy dedicado a la pintura. Y qué decir de La Esfera de San Roque que sigue viva y coleando, o la escuela de teatro Lucía Javier de Sonsón, de Juan David Ramírez, o Mariní de Marinilla con Jorge Iván, y el grupo de teatro Los Remansos de Abejorral. En cincuenta años dejaron huella en la historia regional. No hay siembra en vano, dicen. Aún se escucha el eco de “desalambrar”, heredado de Víctor Jara y que cantábamos a todo pecho en las esquinas del pueblo: “Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros, no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es mía, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José”. Medio siglo y los mismos problemas, también, vivitos y coleando.

Relacionados

La Oficina (en voz en off)

En una conversación con el pasado, Javier Mejía revive las historias de La Oficina, una galería que tras bastidores era una fiesta, y de su guardián Alberto Sierra, «Sierrita».

Medellín (1980 – 1993): sociolingüística de la ciudad más violenta del mundo

En 1980, once años antes de que saliera a la luz el libro En qué momento se jodió Medellín, pregunta del millón que nadie ha podido resolver a ciencia cierta, los poetas Germán Suescún y Hugo Cuervo publicarían…

Y fuimos como si el desierto floreciera

Eduardo Escobar narra, desde la intimidad, la historia cultural de buena parte del siglo XX.