Casi tres décadas caminando por trochas, pueblos y caseríos, investigando las huellas que ha dejado la guerra a través del arte, creando metáforas para mostrar el horror de la violencia. Una entrevista con el artista visual Juan Manuel Echavarría, testigo de nuestra tragedia nacional.

Por Isabel Botero

Es difícil rastrear el origen de la violencia atávica en Colombia. No sabemos con exactitud dónde, cómo, ni por qué nació; ni cuándo llegará la tregua. En ese largo camino surcado por ríos de sangre hay generaciones enteras que no han vivido un solo día en un país en paz. Juan Manuel Echavarría se presenta como un hombre cuya “historia personal corre paralela a la de la violencia en Colombia, ya que desde el año de mi nacimiento el país nunca ha conocido una paz duradera”.

Como las polillas giran alrededor de la luz, la obra de este artista visual ha girado alrededor de la violencia. El Museo de la Universidad de Antioquia (MUUA) ha reunido sus obras más impactantes en una exposición antológica titulada “Cuando la muerte empezó a caminar por aquí”. Conversé con él en su estudio en el corazón de La Candelaria, en Bogotá.

Comenzó escribiendo y publicó dos libros: La Gran Catarata (1981) y Moros en la costa (1991), pero cuenta que, a punto de cumplir los cincuenta años, la literatura lo abandonó. Me preguntaba si, quizá, no fue la palabra la que lo abandonó, sino el ejercicio tan solitario del escritor y que lo que usted echaba de menos era trabajar con otros…

El escritor tiene que trabajar en una soledad impresionante, además ser muy buen lector, que es otra disciplina solitaria. Yo creo que eso tuvo que influir, pero también yo creo que influyó el hecho de que no avanzaba y me quedaba mucho tiempo buscando la palabra exacta, entonces no fluía la historia y yo creo que al escribir tiene que haber una historia que contar. Quizá no tenía mucho para decir con la palabra escrita.

Cuenta que en medio de esa crisis creativa, dos amigas artistas, Ana Tiscornia y Liliana Porter, le regalaron una cámara fotográfica y que a partir de ese momento comenzó a investigar la violencia en Colombia a través del arte. ¿Ese tema también estaba presente en sus libros?

En lo más mínimo. En los libros me interesaba la literatura onírica, los sueños. Me interesó mucho la mitología griega y me abrió el mundo. Creo que me gustaba la fantasía, lo irreal, y ese fue un cambio abrupto que tuve porque mi trabajo visual habla sobre realidades que nos suceden en Colombia. Fue un cambio inesperado y positivo. Entiendo que la literatura tenga una rama fantástica, de lo onírico, y todo eso es importantísimo en el arte y no excluyo eso, pero la fotografía me llevó por otro camino.

¿Qué puentes ve ahora de ese escritor al artista visual de hoy?

Las metáforas. Mi escritura fue un naufragio y si uno sobrevive a un naufragio uno trae cosas. A mí me interesó mucho la pasión que se me despertó por la metáfora y por el símbolo y me gusta incorporarlos en mi obra visual.

En su obra hay algo de mostrar sin mostrar. Una fascinación por lo que no está, por el vacío, por las ruinas y una vida que ya no fue. Me hizo pensar en las malas hierbas, esas plantas que crecen en el asfalto, enraizadas en quién sabe qué. Es la vida a pesar de todo.

En los últimos años me interesa mucho responder a la pregunta: ¿qué deja la guerra?, las huellas que deja la guerra. En la serie “Silencios”, sobre las escuelas abandonadas y silenciadas por la guerra, emprendí una investigación de trece años para buscar esas escuelas con guías de la zona, campesinos y excombatientes de Montes de María. En esos caminos pude escuchar las historias de la gente que ha vivido la guerra en carne propia. Yo digo que en esos caminos lo que hice fue aprender con los pies y conocer parte de la geografía de Colombia donde se dio la guerra.

¿Se volvió un caminante?

Me gusta caminar porque es un ritmo que me permite observar, que me permite escuchar. De muchacho viajé mucho: Asia, Egipto, África, Europa y siempre caminaba los lugares. Caminar lo cambia a uno. Virginia Woolf hacía largas caminatas después de escribir. A mí me gusta mucho sentir mi obra y al caminar uno siente el viento, el calor, el frío, la humedad; el pájaro cantando, ve uno el nido del pájaro, ¿cuál es ese pájaro?, paremos, por favor, escuchemos; miremos ese árbol, qué es esa maravilla de árbol, gigante, ese es un caracolí, que toca y perfora el cielo. Uno caminando se asombra.

Murakami habla de escribir y correr…

Yo no, imagínese, yo corriendo por Montes de María. Eso es ascender, subir, subir, subir y luego bajar. He corrido cuando hay aguaceros y ahí sí he corrido por caminos de barro, recordando mi niñez. Y como he dicho: aprendiendo con los pies.

En el texto curatorial de la exposición, escrito por Óscar Roldán, director del museo, dice: “Solo se puede llegar a crear desde una postura colectiva, un accionar que involucre a otros y, de esta manera, sumar en una operación que evade con acierto la adición y, más bien, apunta a la multiplicación de sentido”. El arte ha sido visto como un ejercicio solitario, un acto revolucionariamente inútil, individualista; pero también puede ser colectivo, útil, mediador.

Al principio, yo tenía la idea de que un artista trabaja solo en su estudio y hace conceptualmente su obra entre las cuatro paredes. Cuando fui a grabar a los cantantes de la obra Bocas de ceniza, que son personas que vivieron y fueron testigos de masacres, tuve que salir de Bogotá e ir al Chocó y a la Ciénaga Grande en el Magdalena. En ese viaje entendí que había que romper las cuatro paredes, porque era importante escuchar las historias de gente que ha vivido la violencia. Una cosa son los periódicos y los libros de ciencias sociales, pero yo tenía que vivir esas experiencias y escucharlas en carne propia. Con Bocas de ceniza rompí las cuatro paredes de mi estudio y entendí que tenía que salir de mi burbuja en Bogotá.

Podríamos decir, entonces, que a partir de Bocas de ceniza, ¿la muerte comenzó a caminar por su obra?

Ahí fue. Las obras anteriores fueron más de estudio: Bandeja de Bolívar, que fue una metáfora del país. Corte de florero, que era una memoria de mi niñez en Medellín, sobre esas mutilaciones y cortes que se le hacían al cuerpo en la época de La Violencia; y Retratos, la primera serie fotográfica de maniquíes que me abrió el camino para investigar la violencia del país. En Bocas de ceniza, simplemente soy un medio para registrar sus cantos. De pronto, un médium es la palabra. Imagínese si eso no se hubiera grabado, ¿dónde hubieran quedado esas canciones, que en el fondo, yo estoy convencido, son composiciones catárticas? Al quedar grabadas, pueden viajar por el mundo.

Usted insiste mucho en aclarar que no es un artista individual, que no trabaja solo y que sin ellos nada existiría. Cuéntenos cuáles son esas personas con las que trabaja.

Ellos son Fernando Grisalez, artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia con quien trabajo la fotografía y el video. También trabajo con Gabriel Ossa en video, quien hace unos documentales extraordinarios. Luego está Emmanuel Márquez, sociólogo e historiador de la Universidad de Caldas, quien nos acompaña en los viajes y también estoy trabajando con él en los diarios, porque en todos estos viajes yo llevo unos diarios para no olvidar, porque hay experiencias e historias que se las lleva el viento si uno no las escribe. Mi papá siempre me decía, lo que uno escribe no se olvida.

¿Cómo es su relación con la cámara de fotos?

El regalo más grande es la vida que le dan a uno los padres, pero nunca me imaginé que en el umbral de mis cincuenta años me fuera a llegar una herramienta como la cámara de fotografía. Fue la cámara la que me abrió el camino para investigar la violencia de mi país, la cual en la literatura le había dado la espalda, porque no me interesaba ver eso, no me interesaba escuchar esas historias. Entonces, la relación con la cámara es de agradecimiento y de un amor profundo. Lo que nos permite la cámara de fotografía es que no olvidemos. La fotografía tiene una etimología muy bella: escribir con luz. Entonces, en vez de la palabra escrita, empecé a escribir con luz.

Ha dicho que lo que hace es fotografiar heridas con luz.

A mí me interesa mucho la poesía en mi obra y la belleza que puede haber dentro de la obra es la poesía que el espectador encuentra. Lo que quisiera buscar es que mi obra abra una herida de luz en la conciencia del espectador. Si abre esa herida de luz valió la pena el camino de estos veinticinco años.

“¿Para qué sirve una taza?” es una de las series de la exposición, resultado de sus años viajando a los campamentos bombardeados de las Farc, en los Montes de María. Para ver esas fotos hay que descender al sótano del museo y las fotos parecen cocuyos en la oscuridad de la selva. Te tienes que agachar, hacer un acto de reverencia y reconocimiento. Esos objetos cotidianos, tazas, peines, candelas, gorras, ropa bordada con hilos de colores, le dan humanidad a la guerra.

De eso se trata. A mí me gusta hablar desde las dos orillas. De las víctimas he hablado bastante y también estoy con los llamados victimarios. Con la serie “La guerra que no hemos visto”, los excombatientes utilizaron el pincel para contar sus historias, el pincel les despertó la palabra, sus memorias, pudieron hablar de cosas muy profundas que guardaban dentro y no habían podido expresar. Por ejemplo, Sereida, entra a combatir a los 14 años y alguien le enseña a matar, a extorsionar, a secuestrar, pero hay que entender que primero fue víctima. Hay que romper esas diferencias entre buenos y malos, entre blanco y negro, y mostrar cómo la guerra está llena de zonas grises.

Usted nombra a las personas con su nombre propio. ¿Cómo puede acordarse de tantos nombres?

Cada historia me impacta tanto que queda grabada en la memoria. Me interesa mucho hacer relaciones. Cuando yo trabajo con gente me gusta que no sea simplemente ir, trabajar con la gente, dar las gracias, firmar los derechos y despedirme. Por ejemplo, Bocas de ceniza fue en el 2003 y aún hoy, veinte años después, algunos de ellos están presentes en las exposiciones que hacemos. A mí me gusta saber cómo continúa la gente, qué ha pasado con ellos. Domingo, uno de los cantantes de Bocas de ceniza, se casó uno o dos años después de terminar el proyecto y tuvo un hijo y yo soy el padrino. Eso demuestra cómo se siembran semillas de amistad. No se debe instrumentalizar a la gente.

Al observar los cuadros de “La guerra que no hemos visto”, se ve que están compuestos de tablillas y me preguntaba: ¿cuál sería el primero? ¿Cuál siguió después? Hay algunas obras que dan la sensación de querer expandirse hasta el infinito.

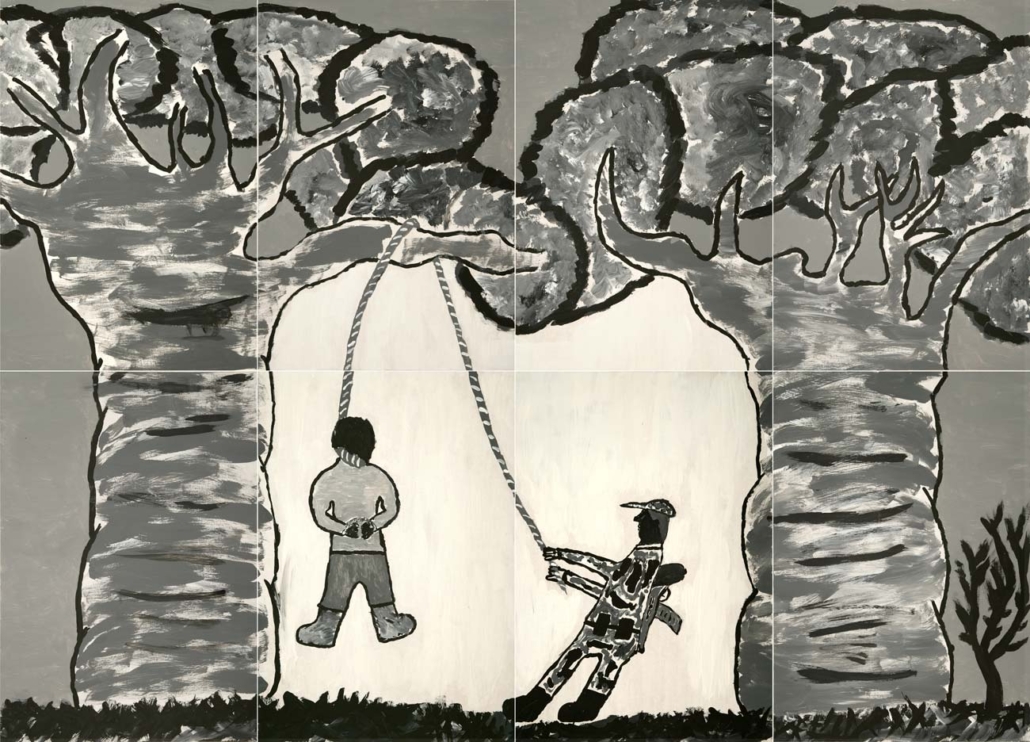

Los talleres fueron un proceso con el tiempo. Hicimos talleres de seis u ocho meses con excombatientes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), hombres y mujeres de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y soldados heridos del Ejército Nacional. Fueron talleres individuales donde fuimos construyendo confianza. La confianza se destruye en la guerra. Los combatientes vuelven de la guerra sin poder confiar en nadie. Entonces, fue un proceso largo y el tiempo logró reconstruir la confianza. La idea es que les dábamos una sola tableta al inicio para que pintaran lo que quisieran. Pero esa tableta era como si les estuviéramos dando una sola pieza de un rompecabezas. Luego, con el tiempo y la confianza, ellos fueron añadiendo una tableta, dos, seis, ocho, catorce, veinte. Hay cuadros enormes. Cada tableta es como una pieza para que ellos y ellas fueran armando su historia como un rompecabezas.

En esa serie, muchos de los dibujos son naif, infantiles e inocentes. No hay casi abstracción, ni símbolos: son explícitos y literales. Hay ingenuidad y terror en la misma imagen.

Si tú me pones a pintar hoy y yo no pinto desde que tenía ocho o nueve años, yo voy a pintar como un niño, porque no sé pintar. En los talleres nunca se les enseñó a pintar. Ellos iban escogiendo los colores, iban aprendiendo cómo mezclarlos, ¿qué pasa si mezclo rojo y amarillo?, pero fue un descubrimiento propio. Esas pinturas parecen tan naif porque ¿cuántos de ellos tuvieron en su niñez un pincel? Algunos de ellos encontraron su talento pintando. Como me decía alguien: el talento es silvestre. Creo que hay mucha gente en el mundo que nunca logra encontrar su talento porque no le dieron las herramientas.

La Fundación Puntos de Encuentro es una organización sin ánimo de lucro que inició en el año 2006 por iniciativa suya. ¿De dónde nace y por qué?

Nace con el proyecto “La guerra que no hemos visto” y a través de los años hemos buscado otorgar becas universitarias para algunos de los pintores, a sus señoras, a sus hijos. Becas para personas que han vivido la guerra y quieren estudiar en esos lugares lejanos y cambiar sus realidades. Entonces llevamos años dando becas para que la gente se pueda superar. Tenemos un gran equipo, que también se encarga de cuidar estas pinturas, porque son muy frágiles, para que algún día pertenezcan a alguna institución que las quiera mostrar y no niegue la guerra. Las pinturas son testimonios contra la guerra. Es una declaración contra la guerra hecha por los mismos soldados rasos que la vivieron y la hicieron. Los peones en el ajedrez de la guerra que son movidos por otras personas.

Sus obras son estilizadas, equilibradas, con composiciones simétricas, pero dan cuenta de una realidad cruel. Hay una estética de horror.

Cuando era muchacho y estudié mitología griega descubrí el mito de Medusa, que era un monstruo, ícono del terror, pues quien la miraba quedaba petrificado. Entonces, Perseo tiene la misión de cortarle la cabeza y para hacerlo tiene un escudo de bronce que usa como espejo para no quedar convertido en piedra. Allí es donde está la mirada indirecta, la mirada oblicua. En mi obra he buscado esa mirada oblicua, porque esa es la mirada que no permite que el espectador se petrifique.

En el caso de las obras de “La guerra que no hemos visto”, que tienen tantos detalles tan minuciosos donde vemos hachas, cabezas rodando, mujeres violadas, fetos abortados, fosas comunes, hornos crematorios, manchas de sangre que se confunden con bromelias… ¿Quedamos petrificados?

Creo que estas pinturas también son el escudo de Perseo, porque están llenas de belleza, de verde, aunque también hay horror. Por ejemplo, en un descuartizamiento, la mirada directa sería la cámara fotográfica o de video, que registra el cuerpo desmembrado. Ahí me petrifico. Aquí, el pincel también permite la mirada indirecta. Uno de los artistas que más me ha inspirado es Goya. Dibujó los desastres de la guerra en unos grabados de lo que fue la invasión napoleónica en España. Y él es capaz de dibujar los horrores sin petrificarnos. Mira esta obra: mira cómo el artista pinta esos árboles. Aquí el ejército está bombardeando un campamento del ELN y ahí están los cuerpos mutilados, aquí hay un tronco sin cabeza. Podemos ver lo que está pasando. Pero también hay belleza en el paisaje. Ellos pintan una geografía de la guerra. Unos ríos que yo no tenía ni idea que existían.

Le ha interesado mucho entender qué lleva a estos hombres y mujeres a la guerra y en una entrevista mencionó al machismo como germen de la violencia.

Varios excombatientes de las AUC me contaron acerca de la primera vez que los pusieron a descuartizar. Me decían: es que yo tenía que mostrar mi virilidad, porque si yo hacía eso me veían como un hombre. Yo creo que ese es un elemento definitivo. Creo que hay otros y a través del tiempo los he ido pensando. Por ejemplo: la violencia que hay en tantos hogares colombianos. En esos lugares tan remotos esa violencia familiar y la falta de oportunidad los hace buscar la guerra como opción.

Pero esa violencia también es machista y reproduce unos modelos de poder, de fuerza, de saber aguantar el dolor, de ver el cuerpo de la mujer como trofeo de guerra.

Exacto. Si lloro soy marica. Eso lo hemos escuchado mucho. Y también la creencia de que como soy macho, el cuerpo de la mujer me pertenece. Creo que hay mucho de eso y creo que lo otro es que haya tantos niños que se crían sin papá. Ese también es un elemento que ha llevado a muchos muchachos jóvenes a entrar a la guerra y allá buscan una nueva familia en el grupo y el comandante se puede volver su papá. Solo la educación sexual puede ayudar a romper el machismo porque tiene unas raíces profundas en nuestra sociedad.

Muchos de esos proyectos son de largo aliento, ¿cuál cree que es el papel del tiempo? ¿Cómo se filtra en su obra?

Son procesos larguísimos. La serie “¿Para qué sirve una taza?” ha sido un proyecto de siete años buscando esos objetos en los campamentos bombardeados. “Silencios” nos ha llevado a buscar escuelas abandonadas durante trece años. En “Réquiem NN” estuvimos siete años fotografiando las tumbas de los cadáveres recogidos por los pobladores de Puerto Berrío. Esos procesos me interesan mucho porque ahí es donde uno aprende y conoce a la gente. Son los procesos largos los que me permiten tener un poquito de conocimiento sobre lo que es esta guerra. Como dijo Gabriel Ossa: mi obra solamente es un grano de arena en el desierto de la memoria.

Relacionados

La Oficina (en voz en off)

En una conversación con el pasado, Javier Mejía revive las historias de La Oficina, una galería que tras bastidores era una fiesta, y de su guardián Alberto Sierra, «Sierrita».

Y fuimos como si el desierto floreciera

Eduardo Escobar narra, desde la intimidad, la historia cultural de buena parte del siglo XX.

Una revolución de la alegría

Nacido en 1955, Luis Fernando García es un referente para la cultura y el trabajo comunitario de la ciudad. A través de Barrio Comparsa, el grupo que fundó con algunos amigos hace treinta años, ha demostrado que se puede hacer resistencia desde el arte y el frenesí.