Los muros locales, ese espacio en disputa, han vivido varias vidas: desde los frescos del maestro Pedro Nel Gómez, siguiendo por las pintas provocadoras de Combo Corazón, pasando por los grafiteros de los noventa hasta llegar a los murales a gran escala de los jóvenes del paro nacional, entre otras manifestaciones. Una historia de mensajes contestatarios, de trazos abandonados a su suerte, siempre en resonancia y en conflicto.

“En mi casa tengo un cajón lleno de papeles,

en la calle tengo un cajón lleno de paredes”.

Rarónica

Por Daniela Jiménez

Antes de que el semáforo saltara del rojo al verde o de que el Renault 4, robado al papá, alcanzara a lanzar cualquier ruidito, Juan Camilo se arrojó del auto, corrió hasta el muro y le grabó, a punta de aerosol, aquello de Por un orgasmo total. Cristina, sentada al volante, bien habría podido sonar el claxon para recordarle que el carro era robado y que en cualquier momento podría llegar la policía, pero solo le preguntó:

—Oíste, Camilo, ¿y a nombre de qué ese corazón?

Muchos años después, ya distante de las extravagancias de la juventud, Carlos Mario vendría a recordar a sus cinco amigos pintamuros y diría que hubo una época para jugarse la vida, por allá en 1979, con sus jipis y sus consignas manidas y sosas de Fuera Yankis de Vietnam o Abajo el imperialismo, un caldo de cultivo para una ilusión espontánea, de esas que parten de una crisis, como un discreto planeta en formación. Una espontaneidad, diría Carlos Mario, “fruto del fracaso que yo encarnaba”.

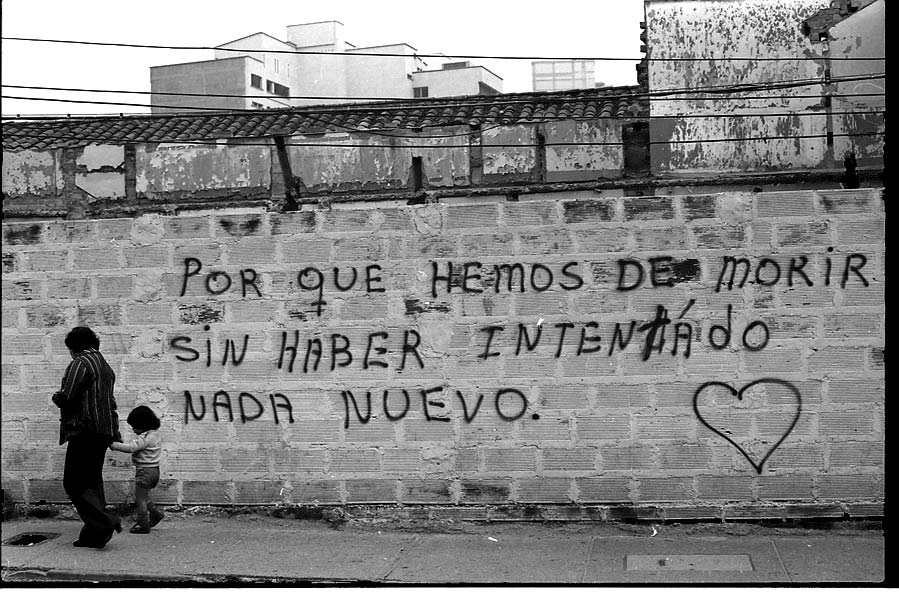

Fue así que se les ocurrió eso tan ilegal y tan eléctrico de hacer brotar frases por toda la ciudad, en caligrafía mínima, pero no en fanzines ni en tarjeticas de presentación, ni en boletines impresos y repartidos debajo de las puertas. La única manera era en los muros de Medellín, los asépticos, los de las iglesias y los colegios y hasta los que estaban en construcción. Frases firmadas con corazones. Así empezó a pintar el ingenuo Combo Corazón, jóvenes setenteros con hambre de ilusiones y de muros.

Carlos Mario con 26 o 27 años, Juan Camilo, Cristina, Pablo, Nicanor y Mariam Boggart, la Gringuita, todos cercanos a los veintidós o veintitrés. Carlos Mario, el mayor, era para entonces profesor de la Universidad Nacional, decepcionado por ese Estado transfigurado en persecutor, asesino, silenciador; venía de intentar y de fracasar en una organización sindical de izquierda. “Es como si vos construís una historia en referencia a un ser que amás mucho y, un día, todo se deshace”.

Los muros de Medellín fueron un espacio puesto como un bocadillo para quien quisiera provocar. O sea, puesto ahí para ellos casi de manera cinematográfica. Era lo más inmediato, lo más barato. Salían cada dos o tres noches a cazar los blancos de la ciudad en el carro que Juan Camilo le robaba a su propio padre, siempre en la noche, rápido, cuando no venía nadie; uno, dos, tres segundos de aerosol sobre el adobe. Querían frases para sacar del asiento a la gente que iba en el bus, querían estremecer al caminante y al oficinista.

Te quiero libre, incluso de mí, escribieron una vez en algún muro del Centro. Luego, en otro, Amantes y no esposos.

Cada frase fue emergiendo, de a una, desde un pequeñísimo apartamento forrado de libros en Belén, o desde la finca del papá de Juan Camilo en Guarne, o desde el garaje de Nicanor. Sabían que tocaban el corazón del muro paisa. El corazón, venido como epifanía al poeta. “Como cuando un poeta ve irrumpir súbitamente un verso, que no puede explicarse por qué o de dónde vino, y por qué justo en ese instante, eso me pareció que le sucedió a Camilo cuando giró y se devolvió a la pared y, sin pensarlo, hizo ese corazón”.

Por un orgasmo total, eso había escrito Juan Camilo la noche del estallido del corazón, días antes de escribir en cualquier otra pared aquello de El matrimonio, un pacto suicida.

Por eso Cristina atinó a preguntar que a nombre de qué ese corazón, y Juan Camilo solo diría eso de “no sé, no sé, se me ocurrió”, y el corazón fue entonces como una carpeta contenedora. El corazón fue la unidad, diría Carlos Mario, un detalle delicado, justo. Le dio ternura a los trazos buscapleitos. Era como un acto para guardar un secreto. Era una delicia. Un gesto.

Finalmente, qué podía decirle el corazón a una ciudad como la nuestra, tan acostumbrada a ocultar sus vergüenzas y sus omisiones, y también tan acostumbrada a la reverencia a las instituciones, aún con sus hipocresías y sus tedios fangosos y bien cuidados. “Podría decir, quizás, que ese proyectito era un testimonio de una forma de ser amigos”, dice Carlos Mario, “y hasta de una forma de ser amantes”.

Planeaban las pintas, recogían consignas de Mayo del 68, anotaban en una libretita sus propias ocurrencias. Pintaron en Prado Centro, en El Poblado y en Belén. Por ejemplo, una noche, escribieron Oh, familia, que caiga sobre ti una lluvia de fuego. Las consignas de Mayo del 68, contaría después Cristina, le venían bien a una ciudad que estaba, mucho más que ahora, sumida en el letargo de una vida parroquial.

Días después de comenzar a pintar muros, iba Carlos Mario montado en un Circular de Belén hasta la Universidad de Antioquia y, al detenerse el bus en una de las tantas paredes rayadas por el Combo Corazón, los dos señores del asiento de atrás no tardaron en susurrarse que qué era eso de Conquistar la libertad es eliminar toda autoridad y que quién lo habría pintado, y que seguro eso era otro grupo de jipis o de guerrilleros.

Tanto caló el rumor que el mismo Carlos Mario se vio enviándole una carta anónima al periódico El Mundo, tribuna de alto alcance para la época, en la que despotricó contra esa sociedad paisa tan facha, tan tirana y tan pacata, ávida de hacer mañana pero con una imaginación que solo le alcanzaba para soñar con “relaciones sociales de producción, que creen que unos iluminados, posesos de la verdad, representan al proletariado, que cantan alabanzas al partido y al Estado”.

El trabajo se vuelve una depredación de la vida, grafitearon una vez. Luego vino un mensaje que decía La acción no debe ser una reacción sino una creación, el único grafiti que pintó Cristina con su puño, porque no tenía buena letra.

El gusto por el muro duraría, como recuerda Juan Camilo, unos escasos ocho meses. En ese tiempo disfrutaron de una especie de prolongación de las conversaciones que tenían entre ellos, esas que nacían en los bares o en las casas, o en un bosque con una botella de vino.

Pintar los muros es sacar la poesía a las calles fue escrito y borrado en algún muro, firmado con un corazón, como siempre, como lo hicieron tantas veces. ¿Qué utilidad tiene una lengua en la cama? Gozar, también escribieron. Los muros, a veces, son como parques de diversiones. Lo diría Carlos Mario: “La gente está muy aburrida, no sabe qué hacer consigo misma, tiene que tener siempre alguna cosa que permita un efecto de enajenación”.

***

La idea de rayar paredes es casi un vestigio prehistórico. Ya sabían en el Combo Corazón que no eran los primeros ni los últimos en marcar paredes. Si bien la humanidad ha rayado en los muros desde las cavernas, dejando allí el rastro de pinturas rupestres, lo que entendemos por grafiti —palabra traída del italiano graffito y de la raíz griega graphis, carbono, material de las minas de los lápices— es una herencia recibida de los jóvenes neoyorquinos de los años sesenta, adolescentes llenos de enfado, tedio, entusiasmo y miedo, habitantes de ciudades peligrosas en las que luego fueron perseguidos.

En París, mientras los muchachos neoyorquinos marcaban vagones de tren, vallas y edificios, los estudiantes de mayo de 1968 ya se alzaban en protesta con grafitis y sentencias como La imaginación toma el poder o No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. No podrían anticipar los parisinos que sus consignas tendrían eco, años después, en las pretensiones de un grupo de pintamuros setenteros en las calles de Medellín.

Es posible que no exista aún, sin embargo, el relato milimétrico de la génesis del grafiti paisa, pero, hace casi tres años, Rarónica —de nombre Verónica Morales García, grafitera por más de una década en la ciudad— reunió en su apartamento a algunos de los grafiteros y grafiteras más famosos y laboriosos de Medellín. Estaban Numak, Tour, La Plaga, Sr Ok, Nino, todos ellos muy diestros en eso de rayar paredes, todos caminantes, algunos también licenciados en artes, diseñadores o filósofos. A su vez, estaba la arquitecta e ilustradora Fire Tes, genial y transgresora escritora de grafitis, y la diseñadora Scifu, directora de arte e ilustradora.

Esta historia la cuenta Rarónica en una investigación que tituló Rayar/ Grafitear/ Callejear y que presentó como su tesis por aquellos días que cursaba una maestría en Artes Visuales en la Universidad Nacional. Entonces, como cuenta allí, ocurrió así: mientras charlaban, tomaban pola y dibujaban, hicieron lista y memoria sobre quiénes fueron los primeros grafiteros y grafiteras que identificaban en Medellín.

Numak mencionó a Alejo, Nuquin y Gosk, jóvenes grafiteros de mediados de los noventa influenciados por el rap, de caligrafías cuidadas. La Plaga, como relata Rarónica, mencionaría la influencia en el grafiti local del skate, los videojuegos y los dibujos animados. De a poco aparecieron colectivos como los Perverted Writers en el 2004 y también Newskool, una de las firmas más antiguas en Medellín. Coincidieron en referentes bogotanos, cruciales para la cultura creciente del grafiti, como el colectivo Excusado (Stinkfish, Deadbird, Saintcat, Ratsonrop), con esténcil de gran formato.

Como es de esperarse, algunos de estos grafitis iniciáticos ya no existen y quedaron apenas archivados en las fotografías de páginas web obsoletas. Como escribió Rarónica, “para todo lo que ha cambiado la ciudad y el estilo del grafiti, parecen piezas arqueológicas”.

Y es que todo grafiti es un abandono. Tal como se desgastan las familias y los matrimonios —una de las tantas premisas del Combo Corazón— también se pudren los grafos desparpajados entre los rincones de cemento, los ranchitos abandonados y otros edificios paisas poco rentables, bodegas por las que no dan un peso y terminan destinadas a la decadencia, al polvo y al aerosol. El grafiti quiere y nace para ocupar: sea una tapita de contador, reja de propiedad privada o valla en altura, o muro de edificio patrimonial. El grafiti es libre. No busca el agrado. El grafiti, dicen algunos, es para grafiteros.

El grafiti es el capricho por lo inaccesible y hasta lo inmarcesible. Rarónica cuenta que varias veces se ha preguntado cómo llegó hasta ese muro el grafitero para dejar una pinta desmarañada, un tag tan cercano al cielo. En qué tuvo que montarse, o de qué tuvo que asirse para no caer. Tag, o sea la firma del artista, o sea la unidad mínima del grafiti, porque el grafiti tiene un idioma, un lenguaje propio y vedado para quien no adiestre las calles en clave de pinta y aerosol. El grafiti es escritura, son letras. Se entienden como formas maleables, tienen una forma básica que se puede elongar, quebrar, romper; se puede enredar hasta un punto en el que se vuelva ilegible.

El muralismo, en cambio, aquella expresión pictórica en grandes superficies, tiene un afán más preciosista, unas ansias de mayor embellecimiento. El muralismo, dice Rarónica, sí está más entregado a la complacencia.

En Medellín, el maestro y precursor indiscutible del mural fue Pedro Nel Gómez. En 1940, en pleno auge de otros muralistas latinoamericanos como Diego Rivera, sus murales al fresco fueron un memorial preciso de inconformidades. Por primera vez en Colombia un artista elegía al muro, ese registro público, para hacer un testimonio de protestas: las obreras, las campesinas, las de diezmados por la explotación minera, los niños hambrientos, los hombres y mujeres desplazados, los trabajadores que imploraban mejores salarios.

Para Rarónica la calle es una libreta que ocupa; las paredes, que bien pudieron cargar los frescos de Pedro Nel Gómez y que fueron toreadas con corazones a finales de los setenta, hoy son bitácora de los chicos del paro nacional, de otros adolescentes en otros barrios. Por eso, dice, los muros son un terreno en disputa abierto, un choque entre generaciones.

En el muro local queda registro de las protestas, las celebraciones y hasta de las amenazas, y no en vano irrumpen los hombres armados a los pueblos y dejan sobre él su marca de exterminio. En 2017 Rarónica pintó un gato gordo, azul y lisérgico sobre las siglas A.G.C. en pintura verde, la “inmunda grafía de una amenaza” trazada en una casa de Belén Rincón, luego de la incursión de los gaitanistas. “Le dije a la señora de la casa que yo quería tapar eso. Y me dejó”.

***

No es durante una noche, como en las escapadas setenteras, sino a las 11:00 a. m. de un viernes cualquiera de 2021, que Check se alista con su combo de Fuerza y Graffiti en el barrio Prado Centro para un nuevo mural. “Cerremos esta vía”, le grita, entre el pleno sol del mediodía, a unos veinte jóvenes que cruzan la calle, prenden cigarrillos, pero nadie pinta una sola línea. Esperan que llegue la pintura, traída en moto por un domiciliario. Cierran la vía con lo que haya: una bici al revés, una caneca de pintura, cintas apiladas.

Se ponen a jugar fútbol y la pelota se mete debajo de un bus y se estalla. Traen comida, hacen unas primeras líneas, todo bajo un sol insufrible. Más tarde ese día, incluso, montarán una peluquería improvisada ahí mismo, amparados por el muro, y Check se cortará el pelo con uno de sus amigos, que además de dominar los trazos también domina el don de cortar el pelo. El grafiti es una celebración.

Pasa una ambulancia y el conductor les grita “vándalos”. Nadie le presta atención.

En más de sesenta días, el combo de Fuerza y Graffiti ha pintado 61 murales por toda Antioquia. Un muro por día. El primero fue Nos están matando. Luego vino Lucha popular. Luego hicieron Convivir con el Estado y Estado Asesino, con la cara de Duque y el marrano, ambos censurados, es decir, cubiertos de blanco por los señores y señoras “de bien”. Un grafiti es un llamado de atención, antes que nada, un llamado anónimo. El grafitero es un artista generoso. Vas andando por ahí y, de repente, el muro te sacude. El muro, ineludible, intempestivo, te cala un mensaje.

Que toda arda, pintaron los muchachos en algún viaducto. “A veces nos hacemos debajo de los puentes. Una vez hubo manifestaciones, los del Esmad dispararon y los gases nos cayeron fue a nosotros”, dice Check, “Ya no respiramos igual que antes”.

Todos los días aguantan que llueva, que el asfalto caliente derrita los zapatos. Es una pintura que se hace con el peso del propio cuerpo encima, como todo lo que se hace en la vida. Pasan el rodillo por el muro, un rodillo que podría estar pesando una tonelada después de tantas horas bajo el sol.

“Nosotros tenemos pinturas y la calle está ahí para nosotros”, dice un joven. Es una lucha estética. “Moral pa otro mural”, se lee en el cartel con el que piden plata, entre la hilera de carros que se atasca mientras baja el sol; preparan los rodillos y la pintura se seca entre los adobes. Quién dispara, preguntaron con aerosoles en un mural de Envigado, hace unos meses. Es la ciudad que habla como aquello que tampoco podemos evadir, que nos habla de frente. Una conversación obligatoria.

Relacionados

Galería sentimental de un metalero

En nuestros espacios conservamos todo tipo de tesoros personales y familiares. Todos estos elementos traen consigo una historia que habla de quiénes somos.

Por una cultura para tejer puentes

Hablar de lo que pensamos de la cultura y de cómo la imaginamos nos exige proponer un acuerdo sobre cómo queremos entenderla.

El mural que cabalgó por los aires de La Veracruz

Desde el 2019, el Museo de Antioquia y Comfama asumieron el reto de trasladar el único mural de Botero para sumarlo a la colección patrimonial que hoy resguarda el Museo.