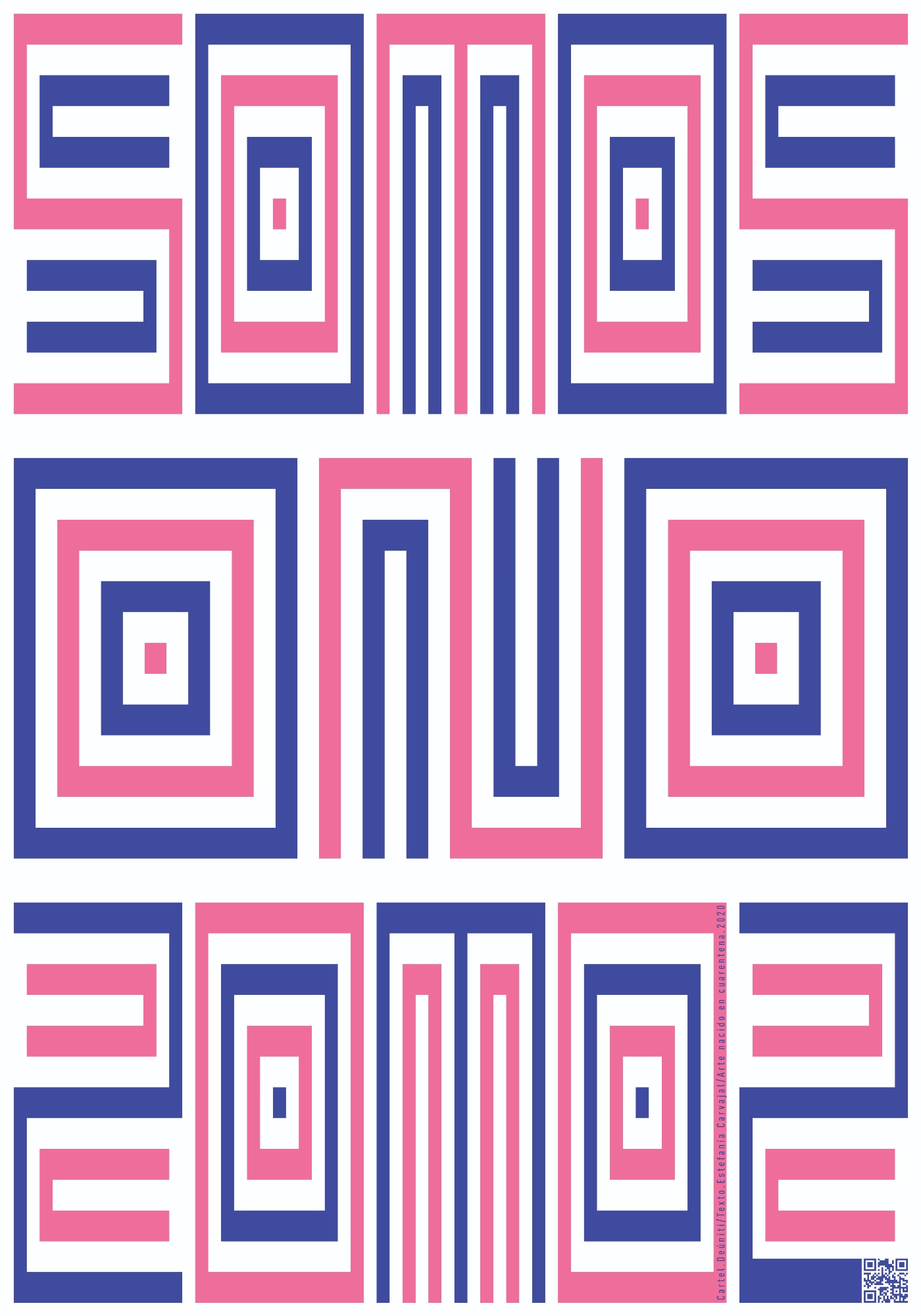

Texto: Estefanía Carvajal

Cartel: Pablo Mejía Correa – Colectivo Deúniti

Antes del covid estuvo el tiempo.

El tiempo es el viaje.

Lo que nosotros llamamos futuro es apenas el presente en este universo de espacio y tiempo indefinidos, acaso eternos. Incluso para la Tierra, que sí parece ser finita (la astronomía ya nos ha contado historias de planetas que son y dejan de ser por la colisión con otros objetos celestes o el estallido de una estrella), incluso para ella lo que nosotros llamamos futuro será apenas un chasquido en su línea temporal, y esa línea seguirá alargándose después de que ya no quede ninguno de nosotros en el planeta hasta que algún día, en cinco mil millones de años, el sol se convierta en una estrella enana incapaz de sostener a los planetas que hasta entonces giraban a su alrededor. Ernesto Cardenal dijo: “Las galaxias son detalles en el espacio cósmico. Y un millón de años, como un parpadeo”.

La pregunta por el futuro (la que nos hacemos en la ducha bajo un chorro de agua caliente) es, en realidad, una pregunta por el mañana. Y para los menos egoístas, quizás incluso por el mañana de la especie.

Recuerdo los primeros días de la pandemia, cuando los medios hablaban del nuevo coronavirus y la OMS decía que los tapabocas no eran necesarios. En ese momento yo estaba en Nueva York, comiendo con mamá en los dim sum de Chinatown y tomándonos fotos en Times Square, a donde solo iba con las visitas a pesar de que quedaba a dos cuadras del trabajo.

Mamá regresó a Colombia el 15 de marzo en un vuelo casi vacío después de que anunciaran que los extranjeros tenían prohibido, por mar, cielo y tierra, el ingreso al país. Cada vez que escuchaba noticias, el mundo estaba más y más chico: fronteras cerradas, vuelos cancelados, ciudades confinadas aplaudiendo a sus médicos desde los balcones. En Nueva York estaban apareciendo los primeros casos y, con ellos, las medidas que hoy nos parecen obvias pero que en esos días sonaban inverosímiles, como de película de fin del mundo.

Al día siguiente de la partida de mamá, la universidad en la que estaba terminando una maestría anunció el cierre total del campus hasta el final del semestre, incluyendo las residencias de estudiantes —que en su mayoría son millonarios chinos—, a los que les dieron 48 horas para evacuar las habitaciones que pondrían a disposición de la ciudad para atender la emergencia. El alcalde De Blasio ordenó cerrar los bares. Los museos. Los teatros de Broadway. Las escuelas. Las calles de Nueva York se vaciaron como no las ha vaciado el frío, ni la lluvia, ni la nieve, ni el dolor, ni el miedo. No quedó nadie en las calles y a Nueva York la embargó una soledad que yo no vi, porque también estaba encerrada.

Para ese momento, el número oficial de contagiados era de 218 y la cifra se estaba duplicando cada día, incluso a pesar de la escasez de pruebas. Para los expertos, eso solo podía significar que el virus ya había invadido silenciosamente cada barrio de la ciudad: una cadenita de ADN que viaja de célula en célula, discreta, a merced de sus huéspedes, y que de pronto puede estar en un organismo como en una superficie, en la chapa del baño del restaurante, en el billete que te devuelve el vendedor del carrito de perros, en la máquina del metro que toqué con los dedos con los que me rasqué minutos después, en un acto involuntario por el que mamá me regañó cuando ya era demasiado tarde.

El 17 de marzo un Uber me recogió a las cuatro de la mañana en la 170 de Engert Avenue, en Brooklyn. Yo llevaba una sola maleta porque pensaba que en uno o dos meses todo volvería a la normalidad y podría regresar para la fecha de los grados a despedirme de mis amigos. El invierno largo de Nueva York estaba por fin dando una tregua y esa madrugada se sentía fresca y seca, como una noche de verano en Bogotá. Me despedí de mi primo con un abrazo grande, como si de alguna manera intuyéramos que podía ser el último, y salí de la casa arrastrando la maleta en la que había metido cualquier cosa apenas unas horas antes, cuando la ansiedad no me dejaba dormir. Justo cuando yo salía, un gringo de unos cincuenta años que paseaba un gran danés se cruzó en mi camino. Apenas me vio, el tipo se lanzó de la acera a la calle y apretó el paso. No le pude ver la boca, porque llevaba puesta una máscara, pero sus ojos me contaron que paseaba el perro a esa hora para no tener que cruzarse con nadie.

Mi encierro comenzó apenas llegué a Colombia, y los síntomas del covid-19, una semana después. Desde entonces, las cosas de la vida siguieron ocurriendo en el mismo lugar y de la misma forma: frente a la pantalla de un computador. Reuniones de trabajo, conversaciones con amigos, salidas al supermercado: todas iguales, como si fueran una misma cosa.

El tiempo.

¿Qué es el tiempo?

Cardenal dice que es el avance de la materia en el espacio. “La materia se mueve y ella es tiempo-espacio”. Lispector dice que “la alegría es la materia del tiempo y es por excelencia el instante”. El tiempo es la alegría que se mueve.

Pero si no hay movimiento, tampoco hay tiempo. No hay tiempo sin alegrías.

El tiempo muere en la quietud y en la tristeza, y muere también cuando dejamos de contarlo. Por eso en las cárceles y en los hospitales el tiempo no corre. Los relojes y calendarios son útiles apenas para los presos que están a punto de salir. Lo mismo para los enfermos. El reposo abre una brecha en el tiempo y lo paraliza. Llevo siete meses encerrada que se han sentido como una hora. Y aun así, ¡ha pasado tanto!

Veo correr el mundo desde la pantalla de mi celular. Miro el calendario y recuerdo que ya casi cumplo veintisiete. Si la genética no me falla, viviré por lo menos otros 63 años. En comparación, el tiempo de las rocas es casi eterno. Google me dice que la roca más vieja que conocemos tiene 4.400 millones de años. El número no me cabe en la cabeza. Las rocas existen despacio.

En mi tiempo de noventa años, ¿qué son quince días de encierro? ¿Cuarenta y cinco? ¿Siete meses? A la velocidad de mi materia orgánica, ¿me puedo dar el lujo de la quietud? ¿Será que cuando vuelva la vida recordaré cómo bailar?

Desde hace meses los días pasan iguales, sin muchos acontecimientos, entre la nostalgia por el mundo que conocíamos y la esperanza de que una vacuna nos lo devuelva. Nos cansamos de postergar los planes y nos acostumbramos a la vida en casa. Somos personas que viven su vida frente a un computador. Y hablo de nosotros, los que en redes llaman privilegiados, como si no tuviéramos también derecho a sufrir. Muchos otros han tenido que volver a su vieja normalidad. Les tocó hacer como si el virus no existiera. Nosotros los miramos desde las ventanas de los apartamentos mientras rociamos con alcohol las bolsas del domicilio.

Dijeron que este virus nos golpeaba a todos por igual porque en un principio lo trajeron los ricos. Pero los ricos no perdieron sus trabajos. Ni tampoco les tocó aguantar hambre. Llenaron tres carritos de supermercado y se encerraron hasta que el virus se mudó a los barrios de los pobres.

Yo también traje el virus y me encerré, aunque no soy rica. A lo sumo, privilegiada. A los privilegiados las empresas no nos quieren de vuelta en la oficina. Es un buen negocio porque gastamos menos recursos y la productividad es casi la misma. Para lograrlo, nos sentamos día y noche frente a un computador. También en la pausa activa. También en las horas de descanso. El mundo concentrado en dos o tres pantallas: los colores de las flores reducidos a pixeles.

Los privilegiados no aguantamos hambre, pero nos deprimimos. Vamos a terapia y somos aceptablemente eficientes, según los informes de los lunes. Los días transcurren, inmutables, iguales en mayo que en septiembre.

“¿De modo que esta desazón / estas ganas de huir a ningún lado / este aburrimiento de la gente / y aun de las cosas amadas / este malhumor matinal / eran, al fin de cuentas, la vida?”, se preguntó la profeta Cristina Peri Rossi años antes de la pandemia.

Al menos a los uruguayos les cambia el clima. Aquí, en cambio, la brecha sigue abierta en una meseta de muertos de la que nadie nos baja. La pandemia es una meseta tan alta que a su alrededor solo se ven nubes. No sabemos qué hay más allá. Nos decimos: “Cuando esto acabe”. Y confiamos en que habrá un futuro, pero seguimos atrapados en la brecha. En estos días sin tiempo, ¿qué nos hace distintos de una gallina encerrada en su galpón?